無痛分娩について

無痛分娩とは、「子宮の収縮や怒責感を残しながら痛みを軽減させるために行う、麻酔を併用したお産」の総称です。当院で行っている無痛分娩は、「硬膜外麻酔」という方法で、もっとも一般的な方法です。帝王切開でも使用される麻酔法で、下半身だけの麻酔のため、麻酔中も意識はあります。

陣痛をなくさない程度に痛みや怒責感を軽減するものであり、痛みが完全に無くなる訳ではありません。また麻酔の効き方には個人差があり、痛みの軽減に対する満足度も異なります。ご了承ください。

当院の無痛分娩の特徴

当院では、より安全で安心な無痛分娩を行っていくために、硬膜外麻酔の穿刺は麻酔科専門医が担当し、分娩進行中は麻酔科医と産婦人科医が協力し合いチームとなって無痛分娩の管理を行っていきます。

無痛分娩に関する各種研修会に、多数のスタッフが参加して研修を受講しており、医師や助産師など病棟スタッフで日頃から母体急変時のシミュレーション勉強会を行っております。

当院は原則「計画無痛分娩」で対応としています。計画無痛分娩とは、あらかじめ日程を決めて陣痛を人工的に起こし、麻酔を行う分娩です。決められた平日日中のみの無痛対応となり、指定日以外での陣痛・破水、夜間休日での無痛対応は原則提供できません。また、分娩を安全に進行させるためには子宮口の熟化が不可欠であり、内診所見によって無痛分娩の日程変更を提案する可能性があります。

無痛分娩の方法

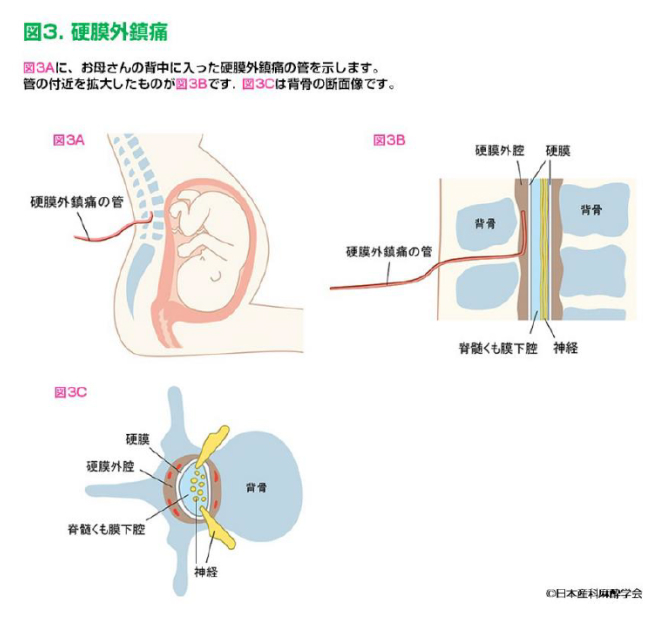

硬膜外麻酔は、硬膜の外側にある「硬膜外腔」という空間に麻酔薬を注入する方法です。脊髄神経や脊椎液は、くも膜という膜に包まれています。くも膜には硬膜という硬い膜がくっついており、この硬膜の外側を「硬膜外腔」と呼びます。(図参照)

この硬膜外腔にカテーテルを留置し、麻酔薬を注入すると、近くの神経に作用して痛みを軽減することができます。使用する薬剤は胎児への影響がないと考えられるものを適切に使用します。この麻酔を行っている最中は、「痛い」「冷たい」という感覚がわかりにくくなりますが、触られている感覚や押されている感覚は残ることが多いです。麻酔薬は下半身だけの麻酔のため、麻酔中も意識はあります。足は少し重たい感じがありますが、動かすことは可能です。

無痛分娩中は足が動かしにくくなったり、尿意を感じなくなることもあるため、排尿は適宜スタッフが導尿で行います。

子宮口が全開したら、普通の分娩と同じように「いきみ」を行い出産します。分娩後は通常の分娩と同様、早期母子接触や授乳などの赤ちゃんとのふれ合いを行うことができます。

無痛分娩のメリット

硬膜外麻酔を使った無痛分娩では、痛みが軽くなることにより、骨盤の筋肉の緊張をとることができるので、軟産道を柔らかくして分娩の進行を助けます。また、母体の疲労を軽減し、体力的に精神的に余裕をもって、出産後の子育てをスタートする助けとなります。

無痛分娩で起こりうる副作用や合併症の可能性

硬膜外麻酔自体の副作用と合併症のリスク

- ・低血圧・徐脈、吐き気・嘔吐、母体発熱、アレルギー など

- ・局所麻酔中毒:硬膜外カテーテルが血管内に迷入し、血中の麻酔濃度が上昇することで、舌のしびれ感、過呼吸、痙攣などの症状を起こします。重症な場合、意識低下や呼吸抑制を起こす可能性があります。

- ・全脊椎くも膜下麻酔:硬膜外よりさらに奥のくも膜下にカテーテルが到達すると、広範囲に麻酔が効きすぎてしまい、呼吸抑制や心停止を起こす可能性があります。

- ・穿刺部位の感染、出血、神経損傷、硬膜外チューブ遺残 など

麻酔が分娩に与える影響(産科的医療介入の増加)

- ・分娩遷延:陣痛が弱まってしまうことで、分娩時間が延長したり、会陰切開や器械分娩(吸引分娩や鉗子分娩)が必要となる可能性があります。

- ・回旋異常:陣痛が弱まってしまうことで児の回旋異常が起こり、分娩時間が延長したり、分娩が停止してしまう可能性があります。

- ・分娩の進行状況が悪い場合や母児の状態(胎児機能不全など)により、緊急帝王切開となる可能性があります。

以上の合併症や副作用、リスクを考慮し、異常の早期発見・緊急時にすみやかに対応できるよう、少量の水分摂取以外は絶食とし、点滴による血管確保、自動血圧計の装着、胎児心拍モニターで持続的に監視するなど母児管理を厳重に行います。

無痛分娩ができない可能性のある方

- ・肥満(BMI≧35)など麻酔穿刺が困難な方

- ・腰椎に強い変形、腰椎術後の方

- ・血小板が少ない、または凝固系異常の可能性がある方

- ・麻酔部位に感染がある、全身の感染が重度の方

- ・出産経過が早く麻酔準備が間に合わない方

- ・その他、医師が無痛分娩困難と判断した方

緊急時の対応

無痛分娩を施行している際でも、分娩の進行状況が悪い場合や、母児の状態によって緊急で帝王切開となる場合があります。無痛分娩に関わらず重篤な症例については、茨城県の総合周産期システムに基づき、高次医療機関である土浦協同病院への搬送となることがあります。

当院での診療体制と分娩件数

当院での分娩総数と無痛分娩数

当院では、医学的適応で無痛分娩の方がよいと判断され、ご本人の同意が得られた症例、また、ご本人の希望がある場合を中心に行っています。当院では、硬膜外麻酔の穿刺は麻酔科医が行い、麻酔科医と産婦人科医がチームとなって無痛分娩を担当しています。

| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|

| 分娩総数 | 388 | 429 | 401 | 357 |

| 非無痛経腟分娩件数 | 321 | 353 | 293 | 228 |

| 無痛分娩件数 | 7 | 16 | 44 | 57 |

| 帝王切開分娩件数 | 60 | 60 | 64 | 72 |

無痛分娩に関する設備及び医療機器の配備、同意書について

当院は2次救急医療機関で、分娩を安全に行うにあたり、母体用モニター、蘇生用機器、緊急対応薬剤(救急カート)を完備しています。分娩中に何らかの理由で急変した場合、麻酔科や小児科、救急診療科などと他科とも連携して対応を行います。

また、医師、助産師など病棟スタッフで定期的に母体急変時のシュミレーションを行っています。また、無痛分娩を行う患者様に対しては、適切な説明と同意に関する文書を提示しています。

当院における無痛分娩のスタッフ体制について

- ・無痛分娩麻酔管理者 高橋宏(日本麻酔科学会認定麻酔科専門医・指導医、麻酔科標榜医)

-

・麻酔担当医

田畑江哉(日本麻酔科学会認定麻酔科専門医・指導医、麻酔科標榜医)

折居美波(日本麻酔科学会認定麻酔科専門医、麻酔科標榜医)

横田秀子(日本麻酔科学会認定麻酔科専門医、麻酔科標榜医)

長田佳世(日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医・指導医)

田中奈美(日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医・指導医)

小倉絹子(日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医・指導医)

加藤怜子(日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医)

小島佑基(日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医)

辻本夏樹(日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医)

宮本和恵(日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医)

鮎澤萌(日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医)

無痛分娩に関わる研修会の受講状況

-

・一次対応する医療スタッフの J-CIMELS 等の蘇生法講習会の受講

JALA カテゴリ B 講習受講修了;医師 2 名

J-CIMELS ベーシックコース受講:医師 10 名、助産師 21 名、救急救命士 7 名

J-CIMELS ベーシックコースインストラクター;医師 4 名

PC3受講:医師 1 名

PC3インストラクター:医師 1 名

ALSO 受講:医師5名、助産師 1 名

BLS 講習受講:医師 8 名、助産師 20 名

-

・新生児蘇生法講習会(NCPR)受講

医師 7 名、助産師 24名、救急救命士 15 名

NCPR インストラクター;医師 3 名

-

・無痛分娩に関する研修会の受講

JALA カテゴリ A 講習受講修了;医師 7 名

JALA カテゴリ D 講習受講修了;助産師 21 名

無痛分娩までの流れ

無痛分娩の予約

外来担当医に無痛分娩の希望をお伝えください。無痛分娩予約は月ごとに制限を設けさせていただいておりますので、希望に沿えない場合があります。ご了承ください。

無痛分娩の説明

通常の産科健診内で行っています。妊娠36週頃に本人とご家族で外来受診していただき、これまでの健診経過や既往歴などを確認させていただきます。無痛分娩についてご説明し、同意書をお渡しします。

入院日の決定

妊娠37週以降の妊婦健診では、毎回内診にて子宮口の状態を確認し、入院日を決定します。内診所見によって無痛分娩の日程変更を提案する可能性があります。

入院後の流れ(例)

Day1入院日

| - | 入院(入院日程・時間に関しては内診所見によって変動) 適宜、頚管拡張を行います。 |

|---|

Day2無痛当日朝食なし、飲水(クリアウォーター)のみ可

| 7:30頃 | 分娩誘発の開始(陣痛促進剤の点滴など) |

|---|---|

| 9:30~10:00頃 | 麻酔科医による硬膜外麻酔カテーテルの留置 |

| - | 痛みに応じて麻酔薬投与開始 |

| - | 必要に応じて人工破膜などを行い分娩進行を促す |

無痛当日朝から分娩誘発を開始し、陣痛を促します。

個人差はありますが、痛みが強まった時点から麻酔薬の投与を開始し、適宜調整を行っていきます。麻酔薬を投与すると15-30分程度で痛みが和らぎます。

痛みが改善しない場合、カテーテルの入れ替えを行う場合があります。

進行具合、母児の状態に応じてDay3以降に仕切り直しとなる場合があります。その場合、痛みが続いていたとしても夜間の無痛対応はできません。ご了承ください。

費用

当院で硬膜外無痛分娩をご希望される場合は、通常の分娩費用に加えて約12万円の追加費用がかかります。

分娩の進行状況が悪い場合や、母児の状態によって、緊急で帝王切開に切り替わった場合でも、無痛分娩の管理が行われているため、同様の費用が発生します。

無痛分娩を開始した日に分娩に至らず、翌日以降も引き続き無痛分娩の管理が必要となった場合には、1日あたり約3万の追加費用がかかります。

費用についてご不明な点がありましたら、お気軽にスタッフまでご相談ください。